Für den amerikanisch-serbischen Wirtschaftswissenschaftler und Guru der Ungleichheitsforschung Branko Milanovic ist der Trend zur Deglobalisierung der Wirtschaft unaufhaltsam. Warum die USA Kurs in Richtung nationaler Marktliberalismus nehmen und Europa seine besten Jahre unwiderruflich hinter sich hat.

von

trend: Sie forschen seit Jahrzehnten über Ungleichheit und deren wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Folgen. In den USA schreiben die Tech-Gurus neue Milliardenrekorde. Hat die Kluft zwischen Arm und Reich seit der Jahrtausendwende generell zugenommen?

Branko Milanovic: Das ist eine knifflige Frage. Wir sprechen seit mindestens zehn Jahren immer mehr über Ungleichheit. Der große Anstieg in den westlichen Ländern, vor allem in Europa und den USA, fand aber tatsächlich bereits in den 1980er-Jahren unter Ronald Reagan und George Bush statt und setzte sich dann unter Bill Clinton fort. Seit rund 15 Jahren ist diese Ungleichheit in den USA, gemessen am verfügbaren Einkommen, im Großen und Ganzen stabil. Etwas anderes ist die Vermögensungleichheit. Hier erregen die Summen, über die Elon Musk oder Jeff Bezos an Börsenwerten verfügen, zuletzt immer wieder besondere Aufmerksamkeit. Auch wenn das nicht mein unmittelbares Forschungsthema ist, die Vermögensungleichheit hat insbesondere ganz oben zugenommen. Die Ungleichheit bei Löhnen, Zinseinkommen, Einkünften aus selbstständiger Tätigkeit und einschließlich staatlicher Transfers ist in den meisten Ländern seit 15 Jahren nicht wirklich gestiegen. Wenn man sich zum Beispiel Österreich anschaut, dann ist auch hier in den letzten zehn oder 15 Jahren die Einkommensungleichheit nicht gestiegen.

Wie kommt es dann dazu, dass die Debatte über die ungleiche Einkommensverteilung und die Forderungen nach Reichensteuern zugenommen haben?

Das liegt daran, dass die Wahrnehmung von Ungleichheit und die Art der Abneigung gegen Ungleichheit zugenommen haben. Es wurde mehr darüber geschrieben und geredet. Das prägt die Wahrnehmung der Menschen, auch wenn, sieht man sich die Zahlen an, die Ungleichheit nicht zugenommen hat. Als die Ungleichheit vor bald einem halben Jahrhundert zunahm, war das noch kein großes Thema.

Abseits von Europa und den USA ist weltweit betrachtet die Ungleichheit sogar zurückgegangen, sagen Ihre Forschungsergebnisse. Warum?

Die Ungleichheit in der Welt ist vor allem deshalb zurückgegangen, weil China gewachsen ist. China war anfangs sehr arm und ein Land mit niedrigen Einkommen. Jetzt ist es ein Land mit höheren Einkommen, und das hat auch die globale Ungleichheit verringert. Aber nicht nur China, sondern auch Indien, Thailand, Vietnam und viele andere asiatische Staaten wachsen mehr als die reichen Länder und sorgen so für weniger globale Ungleichheit. Nun gibt es auch hier eine interessante Wendung: China ist mittlerweile so reich geworden, dass das weitere schnelle Wachstum Chinas nicht länger die globale Ungleichheit verringert. Denn dadurch ist eine größere Distanz zwischen China und den armen afrikanischen Ländern entstanden. Auch weil die großen afrikanischen Länder Ägypten, Sudan, Nigeria oder Kongo allesamt mehr als 100 Millionen Menschen haben.

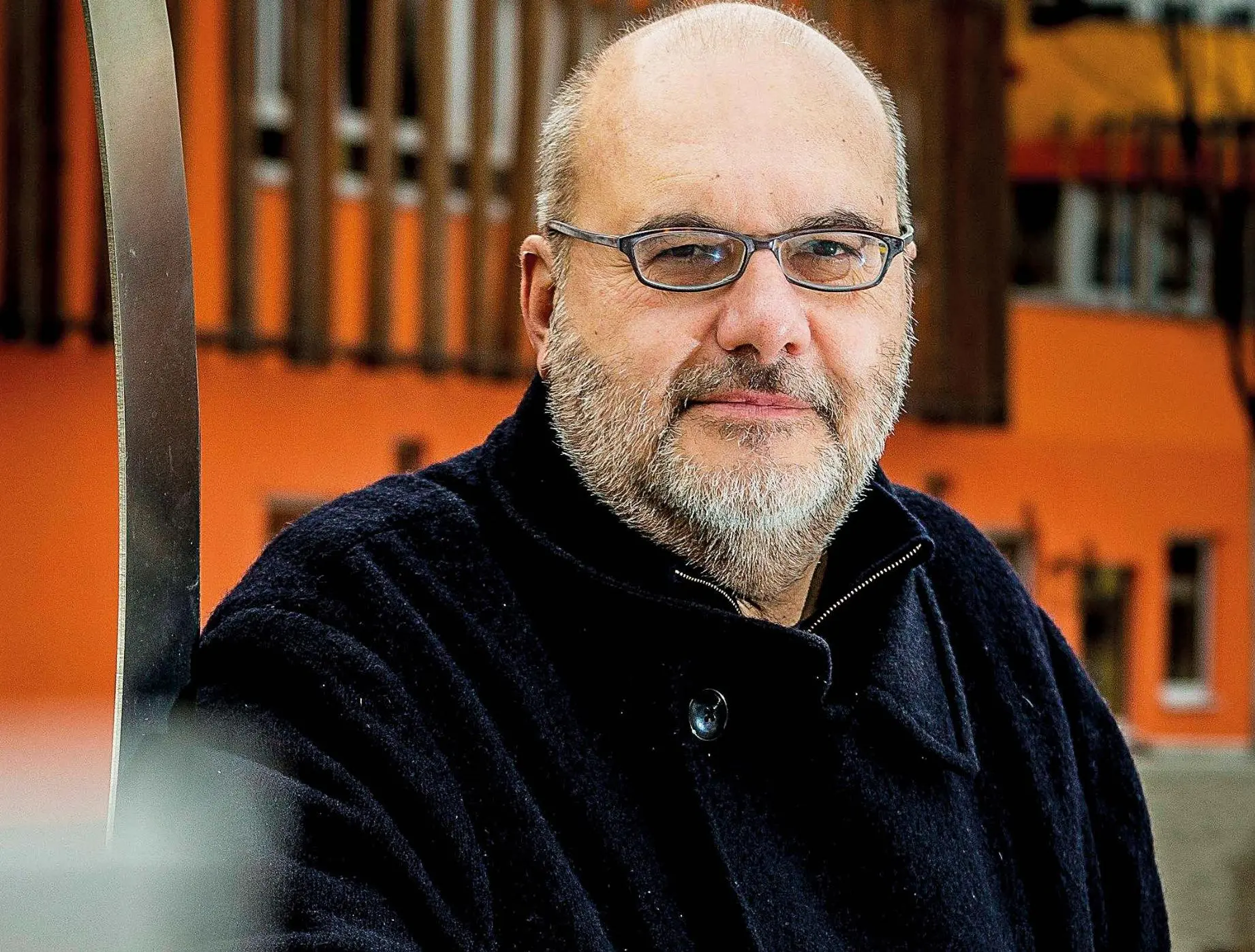

Zur Person

Branko Milanovic, 72, lehrt und forscht seit seinem Studium der Ökonomie in Belgrad über soziale Ungleichheit. Er arbeitete u. a. zwei Jahrzehnte, zuletzt als Chefökonom, für die Weltbank. Danach erhielt er Einladungen zu Gastprofessuren an mehrere US-Universitäten. Seit 2024 ist Milanovic Dozent am City University of New York Graduate Center. Diese Woche erscheint sein neuestes Buch: „The Great Global Transformation. National Market Liberalism in a Multipolar World“ (Allen Lane, 24,99 Euro).

Sie waren vor Kurzem wieder für mehrere Wochen in China. Wie weit ist China davon entfernt, die USA als Weltmacht Nummer eins abzulösen?

Das ist eine sehr große Frage. Wenn man sich die Gesamtgröße der chinesischen Wirtschaft in der sogenannten Kaufkraftparität ansieht – also wenn alles zu internationalen Preisen abgerechnet wird, egal ob es in China oder den USA produziert wird – dann hat China die USA bereits 2015 hinsichtlich der Größe der Wirtschaft überholt. Betrachtet man das BIP zu Wechselkursen, ist die US-Wirtschaft immer noch etwa 30 bis 40 Prozent größer als die Chinas. Wenn man sich die zunehmende wirtschaftliche und politische Bedeutung Chinas anschaut, dann gilt weitgehend übereinstimmend: Wir sind alle Zeugen eines Kampfes um die Hegemonie. Was die meisten Menschen aber überrascht hat: dass China in den letzten zehn Jahren auch in den Bereich der Spitzentechnologien vorgedrungen ist. Früher wurde darüber diskutiert, ob China von der Produktion von Spielzeug wie Bären zu Gütern mit höherer Wertschöpfung übergehen würde. Aber niemand hatte erwartet, dass China sich so sehr auf Güter mit sehr hohem Mehrwert konzentrieren würde. China steht jetzt tatsächlich in vielen Bereichen technologisch an der Spitze und hat sich technologisch weiter entwickelt als die USA.

Viele Städte in China wirken heute wie Städte in Europa, sagten Sie zuletzt in einigen Interviews. In Europa stagnieren tragende Säulen der Wirtschaft wie Deutschland. Hat Europa seine besten Jahre hinter sich?

Ich teile die weit verbreitete Einschätzung, dass Europa seine Blütezeit überschritten hat. Das bedeutet nicht, dass die Menschen in Europa nicht gut leben und reich sind. Aber Europa zählt nicht zu den Teilen der Welt, die im 21. Jahrhundert weiter wachsen werden. Das liegt zum einen an der negativen Geburtenrate und damit schrumpfenden Bevölkerung. Das allein kann es aber nicht sein, denn das gilt auch für das weiter wachsende China. In Europa gibt es zusätzlich Probleme mit der Migration und Probleme mit dem technologischen Wandel. Generell herrscht in Europa ein Gefühl der Müdigkeit.

Die große Frage wird aber sein, wie sich Afrika weiterentwickeln wird. Afrika hat zwar seit der Unabhängigkeit und Entkolonialisierung keine sehr gute Zeit hinter sich, wenn man das gesamte Afrika betrachtet. Offen ist nun, ob Afrika dauerhaft ein Kontinent bleiben wird, der dem Rest der Welt einigermaßen hinterherhinkt, oder ob er aufholen wird. Es gibt einige gute Argumente dafür, dass es sich dank einer sehr jungen Bevölkerung mit Künstlicher Intelligenz und all den neuen Kommunikationswegen besser und schneller entwickeln könnte.

Im Gegensatz dazu gewinnt eine andere Einschätzung immer mehr Gewicht: Europa ersticke an seiner Regelungswut und seiner Überalterung, es fehle, so heißt es, an echten Innovationstreibern.

Ich würde dem im Großen und Ganzen zustimmen. Vielleicht irre ich mich, aber mich erinnert Europa sehr an das Frankreich der 1930er-Jahre. Es war ein Land, das den Ersten Weltkrieg gewonnen hat. Es war ein Land, in dem man daher grundsätzlich optimistisch und freudig in die Zukunft blicken sollte. Tatsächlich war es aber ein Land politischer Krisen, einer sehr tiefen politischen Spaltung und eines allgemeinen Gefühls von Pessimismus oder Unwohlsein. Auch Europa scheint mir heute im Gefühl politischer Unsicherheit zu leben. Das ist nicht nur auf den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zurückzuführen, sondern auf eine tiefe Spaltung zwischen rechts und links, zwischen Liberalen und Populisten.

Sie bringen dieser Tage ein Buch auf den Markt, das die These vertritt, dass sich das Zeitalter des globalen Neoliberalismus und damit die Globalisierung dem Ende zuneige. Es entsteht eine neue internationale Wirtschaftsordnung, die vom Erstarken des Nationalismus geprägt ist. Wie nachhaltig kann und wird das sein?

Tatsächlich waren bis vor Kurzem die letzten Jahrzehnte von neoliberaler Globalisierung geprägt. Vereinfacht gesagt, bedeutete das innenpolitisch, dass der Trend zu Deregulierung, Privatisierung, niedrigen Steuern und ähnlichen neoliberalen Werten ging. International bedeutete es zudem Globalisierung: Bewegungsfreiheit für Kapital, Güter und Technologien. Nun ändert sich das. Die Frage, der sich mein Buch vor allem widmet, ist: Wie weit wird diese Änderung gehen? Ich glaube, dass die Vereinigten Staaten, aber auch einige andere große Länder nach innen hin weiter neoliberal bleiben werden. Trump hat tatsächlich die Steuern gesenkt, in vielen Bereichen Regulierungen aufgehoben, darunter auch in der Gas- und Ölproduktion. Nach außen hin hat er die Politik aber völlig verändert. Er verfolgt eine Politik, die ich Merkantilismus nenne und der inzwischen viele andere Länder folgen. Das ist eine seltsame und ungewöhnliche Kombination, die ich im Buch „nationaler Marktliberalismus“ nenne. Meine Hauptthese ist: Es kommt zu einer Entkopplung der inneren Sphäre, die neoliberal bleibt, und der internationalen Sphäre, die merkantilistisch wird.

Wie viel hat das alles mit Donald Trump zu tun? Sie sagen, die Tendenz zur Abschottung und zur Errichtung neuer Handelsschranken war schon unter Trump-Vorgänger Joe Biden da. Ist Trump nur die personifizierte Übertreibung des Zeitgeistes der Absage an die Globalisierung und an den freien Welthandel?

Wenn Sie sich die Politik ansehen, die Trump in seiner ersten Amtszeit ab 2016 mit China und dem Zollkrieg begonnen hat, dann wurde diese unter Biden vollständig fortgesetzt. Tatsächlich wurde es für China unter Biden sogar noch schwieriger, weil chinesischen Unternehmen keine Börsengänge in den USA gestattet waren. Das TikTok-Problem erlangte große Bedeutung. US-Technologie wurde nicht mehr frei nach China transferiert. Es war ein bisschen so wie einst mit den Handelsbeziehungen zur Sowjetunion, wo man spezielle Lizenzen haben musste, weil Technologie für militärische Zwecke und was auch immer genutzt werden konnte. Dieser neue Protektionismus ging unter Biden weiter und natürlich noch mehr unter Trump. Das Problem, das viele Menschen mit Trump haben, ist, dass nicht ganz klar ist, was seine Ideologie ist, und dass nicht ganz klar ist, was von einem Tag auf den anderen passieren wird. Aber ich denke, wir sollten uns davon nicht in die Irre führen lassen: Es gab und gibt im Wesentlichen einen bedeutenden Wandel in der US-Politik hin zu Protektionismus. Das passiert meiner Meinung nach ziemlich unabhängig von Trump. Es handelt sich um einen strategischen Wandel, der durch die Unzufriedenheit vieler Menschen aus der Mittelschicht mit der Globalisierung vorangetrieben wird.

Neue Zollschranken gelten als Gift für Wachstum und Wohlstand sowie als Inflationstreiber. Muss Trump daher nicht bald den Zorn seiner Wähler und seiner superreichen Unterstützer fürchten?

Es kann schon sein, dass die Werte für Trump wieder ähnlich schlecht sein werden wie schon in seiner ersten Amtszeit. Ich glaube, dieser Trend der Deglobalisierung wird dennoch nachhaltig sein. Auch weil er mit der Verschlechterung der politischen Beziehungen einhergeht, wenn man sich die Beziehungen zwischen China und den Vereinigten Staaten anschaut, aber auch zwischen Russland und dem Westen. Gleichzeitig gibt es einen Aufstieg von Ländern, die in der Vergangenheit im globalen Süden keine so große Rolle gespielt haben, wie Brasilien, Südafrika oder Indien. Ich glaube also nicht, dass wir in die 1990er- und frühen 2000er-Jahre zurückkehren würden. Ich denke, dass die größere Bedeutung des Nationalstaats zunehmen wird. Das bedeutet nicht, dass es überhaupt keine Globalisierung geben wird. Aber ich glaube nicht, dass wir zu dieser optimistischen Sichtweise zurückkehren werden, die die 1990er- und frühen 2000er-Jahre wirklich durchdrang. Dagegen spricht die Unzufriedenheit großer Teile der US-amerikanischen Arbeiterklasse und der Mittelschicht darüber, wie sich die Globalisierung für sie ausgewirkt hat.

Sie sind im ehemaligen Jugoslawien aufgewachsen. Die junge Generation setzt dort mehrheitlich auf Europa. Dennoch geben die Nationalisten in vielen Ländern der Region auch mehr als drei Jahrzehnte nach dem Zerfall Jugoslawiens nach wie vor den Ton an. Ist dies auch eine Folge der immer noch sehr ungleichen Einkommensverteilung oder einer den tiefen historischen Wurzeln des Nationalismus geschuldet, der nicht binnen ein, zwei Generationen verblasst?

Ich denke, es ist das Letztere. Es stimmt schon, dass es beispielsweise in Mazedonien oder Serbien eine sehr hohe Ungleichheit gibt. Aber Slowenien hatte schon im Sozialismus, im Übergang und jetzt auch im Kapitalismus immer eine geringe Ungleichheit. Das Problem des Nationalismus im ehemaligen Jugoslawien hat meiner Meinung nach also nicht viel mit der heutigen Ungleichheit zu tun.

Wird es weniger Nationalismus in der Region geben, wenn auch die letzten Beitrittswerber in die EU kommen?

Kroatien und Slowenien sind bereits in der EU. Ich denke, es wird es daher keinen großen Unterschied machen. Ich glaube nicht, dass die EU an sich eine Art Lösung bringt. Es macht es schwieriger, extreme kriegerische Maßnahmen zu ergreifen, wenn man Teil der Europäischen Union wird. Aber Europa kann den Geisteszustand nicht ändern. Der Nationalismus ist in jedem Land der Region zur offiziellen Ideologie geworden. Das war lange unsere einzige Ideologie. Deshalb glaube ich nicht, dass sich schnell viel ändern wird. Es gibt nicht genug Europa-Geist, um den Nationalismus zu beseitigen. Für die Schaffung einer eigenen Identität muss man immer einen Gegner haben. Das war zu Anfang die Sowjetunion, dieses Feindbild ist nicht mehr da. Deshalb bin ich ziemlich pessimistisch. Es wird nicht 500 Jahre dauern, aber ich rechne nicht damit, dass sich das rasch ändern wird.

Der Artikel ist in gekürzter Fassung im trend.PREMIUM vom 7. November 2025 erschienen.